La commission SDSI de l’ADBU a souhaité faire un état des lieux de l’intelligence artificielle dans l’offre logicielle informatique documentaire, afin d’aider les BU à se repérer et à faire un point de situation sur cet aspect. Une enquête a été menée auprès des prestataires identifiés et proposant leurs services en France. Dans un temps contraint sur le premier semestre 2025, alors que les changements sur le sujet sont incessants, la commission a pu avoir des retours consistants d’environ la moitié des prestataires, soit au travers de l’enquête soit au travers de présentations spécifiques.

Les conclusions de cette synthèse sont donc indicatives et ne peuvent être considérées comme exhaustives, mais visent à donner quelques informations et idées ressorties de cette enquête. Les prestataires ne sont volontairement pas cités nommément selon l’engagement qui avait été pris afin de recueillir des informations avec la plus grande transparence de la part des fournisseurs. Ils représentent dans leur diversité plutôt bien le paysage de l’informatique documentaire en France.

Dans l’analyse, des regroupements ont parfois été opérés pour rendre compte d’une réalité mesurée dans l’enquête et généralement perçue, avec un sous-ensemble de prestataires avec une masse économique et un impact international importants, et un sous-ensemble de prestataires bien implantés dans le paysage français ou dans un nombre ciblé de pays européens mais pas au-delà.

Nous remercions vivement les prestataires qui ont répondu, espérant avoir retranscrit au mieux leurs retours. Le sujet sera évidemment suivi dans les mois à venir par la commission et pourra donner lieu à d’autres échanges ou propositions.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les prestataires en informatique documentaire, quelle que soit l’échelle géographique ou technique de leur offre, intègrent désormais très largement l’intelligence artificielle dans leurs feuilles de route. L’IA est perçue comme un levier immédiat d’innovation, principalement appliqué à l’amélioration de la qualité des métadonnées, à l’optimisation de la recherche d’information, à la recommandation de contenus et au développement d’interfaces conversationnelles. Si les grands acteurs internationaux tendent à généraliser l’intégration dans l’ensemble de leurs solutions, les prestataires de taille plus modeste ou issus du monde open source abordent cette intégration de manière plus expérimentale et différenciée, parfois en créant ou reprenant des outils autonomes.

Pour ces prestataires la plus-value attendue de l’IA réside surtout dans l’automatisation de tâches répétitives, l’enrichissement et la correction des données, ainsi que dans la valorisation des contenus via des services intelligents pour les usagers. Du côté des bibliothécaires et des professionnels, l’accent est mis sur les mécanismes de contrôle qualité, le traitement massif de données et les aides à la programmation de tâches, tandis que les services aux usagers explorent les assistants conversationnels, le multilinguisme et la personnalisation de l’expérience. Toutefois, l’état d’avancement reste contrasté, et cela indépendamment du type de prestataire : certains prestataires ont déjà intégré des solutions en production, d’autres en sont encore au stade de projet ou expérimental.

En matière de transparence et de modèle économique, le secteur affichait début 2025 des dynamiques en construction. Une majorité des répondants se disent attachés à la transparence (open source, explicabilité, signalement des contenus produits par IA), mais la maturité de cette démarche est encore inégale. Quant aux modèles économiques, ils ne sont pas homogènes sur le secteur : la moitié des prestataires envisage l’IA comme une évolution intégrée aux mises à jour des applications existantes, l’autre moitié comme un service distinct soumis à un surcoût. Enfin, tous prévoient des dispositifs d’accompagnement variés (formations, webinaires, documentation, outils auto-explicatifs), signe d’une prise de conscience du besoin d’acculturation des bibliothécaires à ces technologies.

POSITIONNEMENT ET INTENTION

Présence dans la feuille de route

Une très grande majorité des entreprises interrogées mentionnent explicitement l’intégration de l’IA dans leur feuille de route. Mais cette intégration est vue selon des approches diverses : l’IA est soit intégrée à l’ensemble de la gamme de produits, soit liée au fonctionnement de modules ciblés (notamment ceux liés à la qualité des métadonnées ou à la recherche d’information).

Les domaines d’application ciblés par les feuilles de route IA sont :

- le dédoublonnage et l’enrichissement des métadonnées ;

- la recommandation de contenus ;

- des interfaces conversationnelles ;

- l’amélioration des performances des outils de recherche.

Pour plusieurs entreprises, l’IA est présentée comme un levier d’innovation essentiel dans un contexte immédiat.

Appréciation de la plus-value en infodoc

Les acteurs du secteur voient dans la mise en œuvre de l’intelligence artificielle l’opportunité d’une amélioration de la qualité des métadonnées (par enrichissement, par détection d’erreurs, par suggestion de descripteurs). Ils comptent également sur ces technologies pour optimiser la recherche d’information, au travers des interfaces intelligentes, des recommandations ou des résumés automatiques.

L’intelligence artificielle est perçue comme un moyen d’automatiser des tâches répétitives, et enfin de mieux valoriser des contenus (au travers des interfaces conversationnelles, de l’analyse des multimédias, de la génération de notices).

TRANSPARENCE

Une majorité des répondants exprime une volonté et un engagement fort envers la transparence, qu’ils relient souvent à des valeurs de l’open source, de l’éthique ou du respect des utilisateurs.

Différentes manifestations de cette transparence sont évoquées suivant les acteurs économiques :

- Certains acteurs indiquent que leurs modèles sont open source, entraînés sur des jeux de données publics ou explicites.

- La mise à disposition de communications techniques et de documentations complètes est souvent mentionnée.

- Plusieurs entreprises prévoient de signaler explicitement les contenus produits par IA, afin d’assurer une traçabilité pour les utilisateurs finaux.

- Une approche orientée vers l’explicabilité des algorithmes est parfois évoquée, bien que plus rarement.

La maturité de la démarche de transparence reste variable. Certaines réponses restent génériques ou évoquent une transparence en construction, ce qui traduit probablement des niveaux d’avancement hétérogènes sur ce sujet.

STRATÉGIE D’INTÉGRATION

Stratégies d’intégration selon le profil des prestataires

Les grands acteurs internationaux misent sur une intégration native de l’intelligence artificielle au sein de leurs suites logicielles existantes. Ils enrichissent directement leurs produits de fonctionnalités IA – depuis l’analyse sémantique jusqu’à la recommandation automatique – afin d’offrir une expérience unifiée à leurs clients, sans multiplier les points d’entrée. À l’inverse, les prestataires plus locaux ou spécialisés dans l’open source adoptent une approche hybride : certains injectent des briques IA dans leurs solutions éprouvées, tandis que d’autres développent de toutes nouvelles applications dédiées. Ces choix reflètent non seulement leurs priorités de marché, mais aussi les dynamiques propres aux communautés open source qu’ils soutiennent.

Intégration au cœur des outils métiers

La majorité des fournisseurs interrogés confirme que l’IA est déjà active ou en cours d’activation dans leurs outils documentaires. Dans la pratique, elle intervient sur des tâches clés : le dédoublonnage de notices, la génération automatique de cadres d’autorité, l’optimisation du prêt entre bibliothèques et la mise en place d’agents conversationnels pour l’assistance. Techniquement, certains éditeurs embarquent un moteur IA « natif » tandis que d’autres proposent un module indépendant, mais parfaitement greffé à leur environnement. Dans le contexte open source, l’intégration dépend en grande partie des orientations et de la gouvernance des communautés, et si des prototypes internes sont explorés, peu de projets formels destinés aux clients sont pour l’instant commercialisés.

Enrichissement de l’interface usagers

L’IA conversationnelle s’impose comme la grande tendance pour améliorer l’expérience utilisateur : reformulation de requêtes en langage naturel, création d’équations de recherche, suggestions de ressources, accompagnement interactif pas à pas et recommandations contextuelles selon le parcours de l’usager. Au-delà de ces cas d’usage déjà répandus, plusieurs prestataires travaillent en pré-production sur la personnalisation avancée des résultats, la recherche d’images par similarité ou OCR, et la synthèse automatique des résultats sous forme de résumés ou de cartographies sémantiques. Le multilinguisme se renforce également, avec des interfaces capables de traiter et de générer du contenu dans plusieurs langues. Globalement, ces évolutions sont planifiées à court ou moyen terme, et l’appel à des prestataires extérieurs pour ces développements reste très marginal.

CARTOGRAPHIE DES DÉPLOIEMENTS

Le positionnement sur les différents aspects d’exploitation de l’IA selon les différents prestataires ayant répondu a été matérialisé sur des diagrammes en radar. Il s’agissait de représenter l’engagement et l’avancée des prestataires sur ces approches même s’il n’était pas possible de faire des analyses complètes sur des produits ou prototypes pour tous les prestataires.

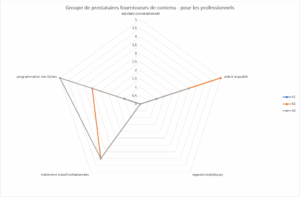

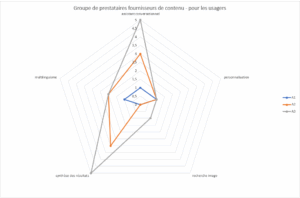

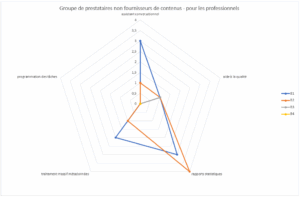

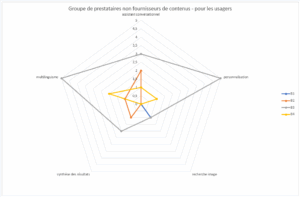

Pour donner des éléments de comparaison également plus pertinents, 2 groupes de prestataires ont été définis, des prestataires multi-services fournisseurs de contenu avec une assise économique et une position internationale dans le secteur très importante d’une part (prestataires “A”) et des prestataires identifiés au niveau européen ou français essentiellement, centrés sur la création et la vente de logiciels documentaires presque exclusivement (prestataires “B”).

Le radar de développement des services aux professionnels pour le groupe A est le suivant :

Le radar de développement des services aux usagers finaux pour le groupe A est le suivant :

On peut observer chez ces prestataires un travail plutôt axé, côté usagers finaux, vers la proposition de synthèses des résultats et d’un assistant conversationnel pour les guider. Du côté des utilisateurs professionnels, ce sont des mécanismes d’aide à la qualité des données, de traitement massif et de programmation des tâches qui sont le plus explorés. Le multilinguisme est un sujet, secondaire mais présent, d’expérimentation sur l’IA dans les interfaces pour utilisateurs finaux.

A l’inverse, les mécanismes de recherche d’image, la personnalisation d’expérience appuyés sur l’IA ne semblent pas des axes prioritaires de travail. La présence d’agents conversationnels en back office ou l’exploitation d’une surcouche IA sur les modules statistiques ne semblent pas non plus des priorités pour ces prestataires.

Le radar de développement des services aux professionnels pour le groupe B est le suivant :

Le radar de développement des services aux usagers finaux pour le groupe B est le suivant :

Dans ce groupe de prestataire les recherches sur l’IA sont plus variables; mais on peut remarquer, côté services aux utilisateurs finaux, la présence significative d’efforts sur le multilinguisme et sur la personnalisation d’expérience utilisateur. Par rapport à l’autre groupe de prestataires, apparaissent aussi dans les priorités de développement l’exploitation des rapports statistiques avec l’aide de l’IA. Une proposition d’agent conversationnel est faite aussi pour les utilisateurs professionnels, de même que des aides sur la qualité des données ou sur les traitements massifs.

L’utilisation de l’IA pour proposer un dispositif de programmation des tâches ne semble pas possible ou envisageable pour ces prestataires, peut-être lié à leur focalisation beaucoup plus grande sur les logiciels d’informatique documentaire et l’insertion plus difficile dans les écosystèmes généraux du web.

À une exception près, dans ce groupe de prestataires le développement de ces services autour de l’IA paraît encore surtout expérimental, théorique non encore réalisé concrètement.

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Les modèles économiques liés aux fonctions IA ne sont pas stabilisés, parmi ceux donnant des indications une moitié des prestataires considère les services basés sur l’exploitation de l’IA comme des évolutions ou montées de version des outils existants, l’autre moitié ayant de son côté la proposition de briques ou fonctions payantes, sous forme d’abonnement supplémentaire. Et surtout une grande majorité des répondants n’a pas de formulation explicite de son modèle économique sur les outils IA.

ACCOMPAGNEMENT

Les modalités proposées d’accompagnement sont diverses.

Sur le plan de la formation, plusieurs répondants évoquent la mise en place de sessions dédiées, notamment sous forme de webinaires, visant à contextualiser l’IA, expliquer les fonctionnalités proposées et expliciter les mécanismes techniques sous-jacents. Des parcours d’accompagnement plus complets peuvent être prévus, intégrés à la conduite de projet.

En complément, les prestataires proposent des ressources documentaires accessibles en ligne, comme des tutoriels vidéo ou des fiches explicatives. Certains dispositifs incluent également un bot conversationnel intégré à l’interface, conçu pour aider les bibliothécaires à comprendre le fonctionnement de l’IA et à interagir efficacement avec elle.

Enfin, une autre approche consiste à concevoir les outils eux-mêmes comme étant « auto-explicites », c’est-à-dire capables de fournir des explications contextuelles à mesure de leur utilisation, sans recours systématique à une documentation externe.

CONCLUSION

Ce panorama de l’IA dans les services documentaires montre une tendance claire : tous les prestataires ayant répondu à l’enquête se sont saisis de la question. Si les évolutions se profilent à des vitesses variables selon les capacités de ces prestataires, les développements autour de l’IA visent in fine à faciliter à la fois le travail des professionnels et l’expérience des utilisateurs finaux. Pour être attractifs, les outils documentaires boostés à l’IA devront développer des fonctionnalités spécifiques et parfaitement intégrées. Le défi sera à la fois de se démarquer des fonctionnalités proposées par les géants du secteur, sans pour autant renoncer à la performance et avec un modèle économique soutenable pour les institutions publiques.